air amis amour animaux anniversaire argent automne background belle bleu blog bonne

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Poésie - Arthur Rimbaud (3)

· Musique classique (20)

· Les fables de La Fontaine (14)

· Les mots en musique (57)

· Revue de presse (24)

· Peinture - Camille Pissarro (9)

· Une escapade en Provence (8)

· Poésie - René Guy Cadou (10)

· Poésie - Jacques Prévert (14)

· Pour les amis des escapades (29)

j’ai egalement le souvenir du petit train … interlude

Par Anonyme, le 10.10.2025

c'est bien

Par Anonyme, le 28.02.2025

wow

Par Anonyme, le 28.02.2025

magnifique chanson que je n'avais jamais entendu bravo mireille et bravo à notre regretté jean-marie gros biso

Par patricia93, le 08.02.2025

bien

Par Anonyme, le 20.01.2025

· ON N'EST PAS SERIEUX QUAND ON A DIX-SEPT ANS

· LA VEUVE DU HOBEREAU

· LA CHANSON DE NINON

· FRANZ SCHUBERT - SERENADE

· LES RISQUES DE L'ETERNUEMENT

· OUESSANT - LE PHARE DE LA JUMENT

· LE MANOIR DU BREUIL

· SANTIANO

· MARCEL PAGNOL - LA FEMME DU BOULANGER

· RUPTURE

· CAMILLE PISSARRO - LA CUEILLETTE DES POMMES

· MA MAISON, TON ESCALE

· VINCENT VAN GOGH - AUTOPORTRAIT AU CHAPEAU DE PAILLE

· LE PETIT POISSON ET LE PECHEUR

· INVITATION

Date de création : 24.01.2011

Dernière mise à jour :

25.10.2017

828 articles

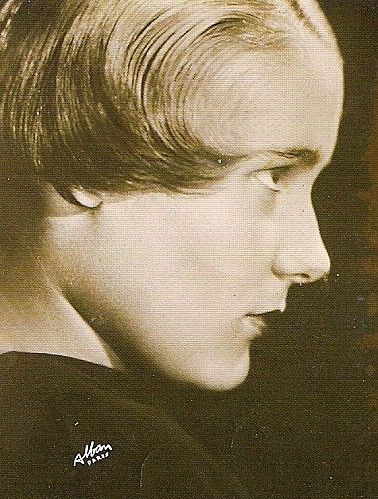

COLETTE ET SA FILLE

Colette de Jouvenel, la fille de Colette

COLETTE ET SA FILLE

« L’enfant tardif - j’avais quarante ans - je me souviens d’avoir accueilli la certitude de sa présence avec une méfiance réfléchie, en la taisant. » Ce qui lui vaudra cet avis : « Sais-tu ce que tu fais ? Tu fais une grossesse d’homme. Une grossesse, il faut que ce soit plus gai que ça. »

Le ton est donné : Colette ne sera jamais une mère comme les autres. Trop de scrupules, trop d’interrogations : « Mais la minutieuse admiration que je dédiais à ma fille, je ne la nommais pas, je ne la sentais pas amour… Encore ne me rassérénais-je que lorsque le langage intelligible fleurit sur des lèvres ravissantes, lorsque la connaissance, la malice et même la tendresse firent d’un poupon-standard une fille, et d’une fille ma fille. »

Non, Colette n’est pas une mère ordinaire. Et d’abord parce qu’elle affirme « le caractère accidentel de sa maternité ». Colette de Jouvenel, Bel-Gazou pour la littérature, aura cumulé bien des handicaps. A commencer par celui d’être la fille de deux fortes personnalités. Ce qui lui vaudra, en 1923 - elle a dix ans tout juste -, cet injuste et sévère reproche maternel : « D’où tiendrais-tu cette absence de caractère, cette similitude avec cent, mille petites filles d’ici et d’ailleurs ? J’attends que quelque chose de ton père et de ta mère apparaisse en toi. Et je trouve que j’attends bien longtemps. Fais en sorte que cette attente ne soit pas plus longtemps déçue. »

Bien des années plus tard - trop tard -, la petite Colette répondra à sa mère. A sa manière, silencieuse et secrète. Quelques notes, retrouvées dans ses papiers : « Il me semble avoir toujours su qu’en me faisant mes parents s’étaient livrés à une chimie qu’ils ne maîtrisaient pas… C et H ne faisaient pas un enfant à l’image de C et de H. De sournois grands-parents, des frères ou sœurs insidieux participaient à la chose. De sorte qu’on mettait en moi non pas l’essence de ce qu’il y avait de meilleur en C et H, mais l’incurable rêvasserie du Capitaine, son inaptitude à gérer les bien terrestres, sa propension à l’attachement canin qui le fit sourd et aveugle à tout ce qui n’était pas son aimée, et le sentiment qu’il avait vingt vies devant lui pour écrire l’œuvre dont il ne fit qu’imaginer qu’elle coulerait de lui un jour… Comme si ce n’était pas assez, on me glissa fortuitement quelques gouttes du sang d’un frère mi-sauvage qui ne put se faire ni à la société ni à la compagnie… Ce mien oncle fut détruit par l’éclatement et la ruine de la famille, de sorte qu’elle n’eut plus assez d’énergie, cette famille, pour s’intéresser à ses dons de musicien… Alors, silencieux, il promena sa sèche et maladroite silhouette toute meublée d’ondes musicales qu’il n’avait plus l’énergie de traduire… » Rêvasserie du Capitaine, inertie de Léo, le frère musicien raté - Colette, clairvoyante, les avait démêlées chez sa fille : « Ma fille, ne compte pas sur elle, écrit-elle à Renée Hamon. Elle n’est résolue qu’en paroles. C’est une charmante enfant que j’adore, mais elle use le temps au lieu de l’employer. »

Bel-Gazou, née en juillet 1913, a un an quand la guerre éclate. La petite fille va passer ses premières années à Castel-Novel en Corrèze, sous la férule de Miss Draper, « Nursie dear », sa gouvernante anglaise, dans le château des Jouvenel, vaste bâtisse qui devait singulièrement manquer de confort : « La grande glace de l’hiver corrézien dans l’immense maison qui ne connaissait d’autre chauffage que celui des feux de bois, dans les cheminées qui réchauffaient mal des pièces trop grandes, et Miss Draper qui me plantait dans le tub de zinc au retour de nos randonnées. Trois brocs, l’un d’eau bouillante, l’autre d’eau froide et celui du milieu pour y mêler le chaud et le froid. Puis la grande serviette de bain mise à chauffer devant le feu et dans laquelle on m’enveloppait en me frottant comme on frotte les chevaux. Et au lit, sous l’édredon rouge, avec Struwwel Peter ou quelque conte anglais… »

Son père est au front, sa mère à Paris ; ensemble, ils séjourneront ensuite à Rome. « De façon intermittente, à l’occasion de permissions, la famille regroupée venait à Castel Novel. La grande demeure retrouvait la vie, la sonorité des rires, et moi la félicité. » Mais ce sont des occasions rares : « Ma chérie, c’est un vrai regret que de ne pas passer le jour de Pâques avec toi. Mais tu sais bien que ni papa ni moi ne faisons comme nous voulons », lui écrit sa mère au mois d’avril 1917. Une enfant de quatre ans peut-elle comprendre de tels arguments ?

La vie de la fillette est bien morne, seule avec la sévère nurse dans le grand manoir : « Il me restait Marmot, la seule poupée que j’aie jamais aimée. Marmot était en étoffe. Je l’aimais parce qu’elle avait les yeux bleus - ou bien est-ce que j’aime les yeux bleus à cause de Marmot ? Elle avait les cheveux raides, d’un blond albinos, et d’une extrême finesse. J’ai été très longtemps fidèle à Marmot. »

Est-elle moins seule à Paris, où elle revient après la guerre ? « Tapie dans ce couloir du boulevard Suchet qui menait à ma chambre, un couloir avec une marche commode pour s’asseoir. La paroi de gauche était occupée de rayonnages bien remplis de livres. Ce couloir devait être le dépotoir aux livres sans importance. Ce couloir faisait cachette, je crois que j’y lisais en cachette, une oreille aux aguets. Virginie montait et descendait les escaliers. Léontine demeurait dans la cuisine. Edouard à l’office. Mes parents, où étiez-vous ? au Matin, au travail, à la vie. Moi, j’étais ce non-être dans un couloir… »

Octobre 1922 : Après un court passage au lycée Molière, la petite Colette est mise en pension au lycée de Saint-Germain-en-Laye. Raison invoquée : à Paris, où elle est externe, ses parents n’ont le temps de surveiller ni ses études ni son emploi du temps. A Saint-Germain, les enfants reçoivent le jeudi la visite de leurs parents. Mais c’est souvent en vain que la petite attend sa mère : « Je t’en supplie, viens me voir jeudi s’il te plaît, maman chérie, adorée… »… « Je t’ai attendue pendant très longtemps et finalement lorsque j’ai vu que tu ne venais pas vers les six heures je me suis dit que tu avais sûrement la grippe… » Il y aura ensuite un collège anglais, puis un cours privé parisien…

Colette aime les enfants - même la sienne - comme elle aime les animaux : obéissants et soumis à sa volonté. Ceux-ci sont alors l’objet de toutes ses attentions : la Chatte sans reproche, « au-dessus de tout éloge », la chienne Souci qu’on peut, par exemple, laisser seule dans une chambre d’hôtel inconnue sans qu’elle aboie… Idem pour sa fille : « J’ai à te dire, écrit-elle à Marguerite Moreno, en septembre 1921, que je suis avec ma fille, et complètement éblouie par elle. Elle est comme un modèle d’enfant. Son corps contenterait les plus difficiles, elle a le derrière dur, le bras charnu, et quand elle se lève sur la pointe de ses pieds nus, deux beaux muscles en forme de cœur sortent de ses mollets, comme à ceux des matelots quand ils grimpent dans le cordage. Pour la figure, tu y mets les sourcils de Sidi, les yeux de Sidi plus verts, le nez fendu de Sidi, la bouche de Colette, et tu as ma foi un ensemble bien acceptable… »

Comme le souligne Michel Del Castillo : « Colette ne se lasse pas d’admirer ce parfait petit animal, qu’elle touche, palpe, tourne et retourne. » Sans oublier de le ramener à la raison dès qu’il manifeste trop d’indépendance : « Hier à table je lui intime deux fois l’ordre de manger convenablement sans jouer, la troisième fois je la menace d’exil. Elle met ses sourcils sur son nez, devient rouge, me regarde à me renverser et me lance à travers la table un : « Qu’est-ce que c’est que ces manières ? » qui sonnait extrêmement Jouvenel ! En dépit d’une juste admiration, j’ai emporté tout ça dehors - et quelle force ça peut déployer dans la lutte - et ça trépignait dehors de rage et de repentir derrière la porte vitrée, et ça criait, avec un accent que tu imiteras mieux que moi : « Je ne le veux plus fai-re ! je ne le veux plus fai-re » Des manières de dompteuse…

Colette « mauvaise » mère ? Qui pourrait l’affirmer ? Et sur la foi de quel témoignage ? Bien malin qui pourrait se vanter d’avoir tiré de Colette de Jouvenel un seul mot de reproche à l’égard de sa mère… Et la correspondance entre les deux femmes invite, sur ce sujet, à la prudence. Certes, au début, la mère ne répond pas toujours aux appels de l’enfant ; comme si elle ne savait pas très bien par quel bout prendre cette enfant, comme on dit. Peut-être faut-il voir là un effet du « caractère accidentel de sa maternité ». Mais la fillette a compris : « Ce que j’ai su très tôt c’est que je n’avais pas droit, comme les autres petites filles, aux accès de tendresse, à jeter tout d’un coup mes bras autour de quelqu’un, à proférer ces sottises exquises que sont les mots tendres qui viennent par bouffées, et sans motif raisonnable aucun. Chez nous étaient bannis le gnangnan et les diminutifs (« Bel-Gazou » ne me dura pas longtemps et je l’entendais surtout des personnes étrangères). »

Au fil des années, le ton des lettres change, la tendresse perce au détour d’une phrase, s’affirme, envahit toute la place entres les lignes. Oui, une vraie tendresse maternelle - qui s’entend bien dans les lettres qu’elle lui adresse (et qu’a publiées Anne de Jouvenel). Colette à présent recherche sa présence. Ainsi l’été 1937 : « Alors, pas de fille chérie, cet été ? Tu es si vilaine que… je te regrette beaucoup. » 30 juin 1938, alors que la jeune femme vient d’être opérée de l’appendicite : « Fille chérie, coupée, cousue, pauvre fille qui grimaçait ce matin comme un pauvre rat, mais qui a fait un joli sourire à z’yeux fermés rien que pour moi… Que tu étais petite ce matin !... » Et cet aveu : « On dit qu’un moment vient toujours de regretter d’avoir eu des enfants très tard. Je vois bien que c’est vrai, moi qui « assiste » de si loin à toi. »

Cette tendresse se fait jour même dans des lettres adressée à d’autres correspondants. Comme celle-ci, à Marguerite Moreno, le 31 août 1932, écrite de Saint-Tropez (la petite a dix-neuf ans) : « On m’a enlevé ma fille. Nous vivions en si bon accord, et d’une si bonne vie pour elle… » La dompteuse a rangé ses fouets, ses tabourets et ses cerceaux en papier…

Mais c’est trop tard, sans doute. Les liens qui se créent dans les premières années entre une mère et son enfant n’ont pas été tissés. Ils ne le seront jamais. Même si les lettres de la fille débordent d’attentions et de soins, elles se font rares : « Fille chérie, sacré mille tonnerres, vous ne m’écrivez pas assez ! » proteste la mère. Jean Cocteau explique ces silences à sa manière : Colette intimide sa fille au point de l’empêcher de lui écrire - « le complexe de cette timidité échappant à la mère, je vis toujours la mère et la fille s’appeler l’une l’autre à distance, se chercher à tâtons comme dans une amoureuse partie de colin-maillard ou de cache-cache.

Quoi qu’en ait dit - ou pas dit - Colette de Jouvenel, il devait être bien difficile de vivre, et même de survivre, dans la grande ombre maternelle. Comme en témoigne cette note, retrouvée parmi des écrits intimes consacrés à sa mère : « Son travers ? L’impatience - qu’elle contrôlait admirablement. L’impatience que connaissent les esprits et les sensibilités déliés devant ce qui est épais, lent, maladroit. » Et sans doute la petite Colette se rangeait-elle, humblement, du côté de « ce qui est épais, lent, maladroit ». Même son mariage elle l’avait raté. Un mariage éclair : août-octobre 1935.

Après la Deuxième Guerre mondiale - durant laquelle elle avait caché et protégé des Juifs dans son château en ruine de Curemonte -, elle avait essayé du journalisme ; les articles qu’elle donna à des journaux comme Fraternité ou Clarté, reportages écrits à chaud dans l’Allemagne vaincue de l’été 1945 - « De Munich à Dachau », « La Zone française », « Opérette ou tragédie ? » - sont d’une plume ferme et habile ; auparavant elle avait été assistante de cinéma, notamment pour Lac aux dames que réalisa Marc Allégret ; elle fut longtemps antiquaire ; elle fut une photographe de talent - ses proches ont retrouvé dans ses archives, des clichés dignes d’une grande artiste -, elle fut aussi un peintre estimable… Quoi encore ?

Mais comment ne pas voir, dans des activités qui semblaient désordonnées du temps qu’elle vivait, mais auxquelles la mort a donné leur véritable sens -, comment ne pas voir, dans ces carrières successives, élues et trop vite abandonnées, comme autant d’élans vers une autonomie sourdement revendiquée ? Jusqu’au bout, elle lui aura été refusée.

« Quelle fichue situation d’être la fille de deux quelqu’un. Elle a un sacré besoin de s’appeler Durand, ma fille », constate lucidement Colette. C’est en Italie, sa terre d’élection, que Colette de Jouvenel trouvera enfin cette sorte d’anonymat. « Elle n’était ni Jouvenel ni la fille de Colette, mais un simple prénom ouvrant le droit au bonheur d’aimer, de vivre, de rire surtout. » C’est là, sur les hauteurs d’Anacapri, dans sa villa blanche fleurie de jasmins et de rosiers, qu’elle va - peut-être - pouvoir oublier la dernière trahison maternelle : le testament qui la prive de tout, du droit moral comme des droits d’auteur ? Datées de juillet 1945, c’est-à-dire d’un temps où Colette est en pleine possession de ses moyens intellectuels, les dernières volontés de l’écrivain lèsent la fille au profit du dernier mari, Maurice Goudeket. « Le veuf », comme elle va l’appeler par dérision.

Ceux qui ont connu Colette de Jouvenel dans ses dernières années, après que le décès de Maurice Goudeket l’eut réintégrée entièrement dans ses droits d’héritière, savent quel soin, tatillon parfois, elle prenait de l’œuvre de sa mère dont elle s’était faite, sur le tard, une sorte de héraut ; Didier Decoin, dans Le Figaro, quelques jours après sa disparition en 1981, se rappelait qu’ayant lu quelques pages de sa main, il s’était écrié : « Vous êtes un écrivain, un vrai. » A quoi elle avait répondu : « Ne dites pas cela. Je n’y tiens pas du tout. Je suis déjà heureuse d’être peut-être la meilleure lectrice de Colette. » C’est le rôle qu’elle s’était choisi. « J’apprenais à la lire - j’apprends encore - toute muette d’une ivresse admirative. Tout ce que j’avais besoin d’apprendre était là, est toujours là. »

Elle s’était installée dans le célèbre appartement de sa mère. Ou plutôt elle y campait, lors de ses brefs séjours parisiens, dormant dans la chambre rouge où, pieusement, elle avait reconstitué le décor du Fanal bleu et de L’Etoile Vesper.

Les sulfures et les presse-papiers, la paire de fauteuils que Colette elle-même, dans les dernières saisons de sa vie, alors que l’arthrite la pétrifiait sur son « divan-radeau », recouvrit de tapisserie, l’écritoire d’acajou, les lampes de porcelaine… Et derrière chaque porte le visiteur s’attendait à voir surgir le fantôme de Colette !

La petite Colette avait-elle pardonné ? Qui le saura jamais ? Que cherchait-elle, en veillant de la sorte sur les livres de sa mère, en ménageant, en préservant le décor de ses dernières années ? Ne tentait-elle pas de regagner, par-delà la mort, la confiance que sa mère lui avait retirée - depuis ce testament scélérat signé un jour de juillet 1945, marque inscrite au fer rouge dans sa mémoire ? « Mois après mois, d’une année à l’autre, Colette de Jouvenel se dégageait de son patronyme. Tout comme Colette Willy avait mis un long temps pour devenir Colette, rejoignant, par une Sido imaginaire, la maison de Saint-Sauveur, ainsi Colette de Jouvenel se fondait-elle dans une mère rêvée. », écrivait Michel Del Castillo dans son ouvrage « Colette, une certaine France ».

Gérard Bonal

"Colette intime"

Editions Phébus

Colette.....mon amour !http://youtube+lucasjl.centerblog.net

Je viens de lire cet article!

J'ignorais cela aussi...que nous sommes ignorants!

Mais attention aux reports et analyses.

Une situation ne peut être vraiment comprise? que si l'on a connu la même chose.

PS / J'avais un 78 tours de Colette, où elle y roulait les "r "en parlant.

Non elle ne chantait pas !

je ne sais où il est passé........

http://youtube+lucasjl.centerblog.net

Cela n'a pas dû être facile en effet, Jean-Louis, d'être la fille de Colette... Je ne me permets de juger ni l'une ni l'autre... Mais quand même, je suis assez fascinée par cette histoire... Le coup du testament en faveur du dernier mari, et au détriment de sa propre fille, est violent... Mais Colette avait, très probablement, ses raisons... Il n'empêche que...

Automnale

http://escapadeautomnale.centerblog.net

Ecrire un commentaire